J-OCTAには、統計的な方法で予測データを導き出すQSPR(構造物性相関解析)機能が組み込まれているが、今回の機能は機械学習によってQSPRを実施しようというもの。最新版J-OCTAユーザーは自由に利用できるが、次のバージョン6.0でオプション機能とし、別売りライセンスが必要になる可能性もあるようだ。

J-OCTAには、統計的な方法で予測データを導き出すQSPR(構造物性相関解析)機能が組み込まれているが、今回の機能は機械学習によってQSPRを実施しようというもの。最新版J-OCTAユーザーは自由に利用できるが、次のバージョン6.0でオプション機能とし、別売りライセンスが必要になる可能性もあるようだ。

JSOLが「J-OCTA」に深層学習機能を搭載

モノマー構造とポリマー物性の相関を予測、MI研究のツールに

2019.08.15−JSOLは、材料物性解析ソフトウエア「J-OCTA」に機械学習を用いた物性推算機能を追加した。最新のバージョン5.0に実装されており、分子構造とポリマー物性との相関関係を深層学習させて予測モデルを構築することができる。構造を修正することで物性値がどう変化するかをあらかじめ調べることが可能。材料開発で注目されているマテリアルズ・インフォマティクス(MI)に具体的に取り組むためのツールがほしいというユーザーの要望に応えて開発した。JSOL側で学習を済ませたモデルも用意されているため、すぐに機械学習を試すことができる。

J-OCTAには、統計的な方法で予測データを導き出すQSPR(構造物性相関解析)機能が組み込まれているが、今回の機能は機械学習によってQSPRを実施しようというもの。最新版J-OCTAユーザーは自由に利用できるが、次のバージョン6.0でオプション機能とし、別売りライセンスが必要になる可能性もあるようだ。

J-OCTAには、統計的な方法で予測データを導き出すQSPR(構造物性相関解析)機能が組み込まれているが、今回の機能は機械学習によってQSPRを実施しようというもの。最新版J-OCTAユーザーは自由に利用できるが、次のバージョン6.0でオプション機能とし、別売りライセンスが必要になる可能性もあるようだ。

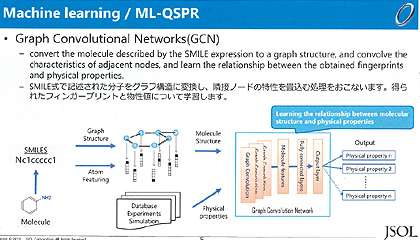

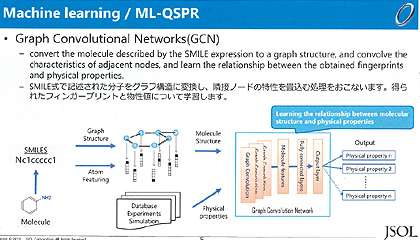

具体的には、モノマーの分子構造をSMILES表記で入力し、それをグラフ表現として特徴化(フィーチャリング)、ポリマー物性値(実験値・計算値・理論値)とセットにして、グラフ畳み込みニューラルネットワーク(GCN)で深層学習させる。機械学習のためのフレームワークには、スタンフォード大学などで開発された“DeepChem”を採用している。

ユーザーは、学習させたいSMILES表記や物性値などをワークシートに整理しておき、J-OCTAのユーザーインターフェースを通じてそれらの学習セットを読み込むだけ。学習対象となる物性値(目的変数)は複数選ぶことができるので、複数の物性を同時に満たすようなモデルを構築することも可能。また、あらかじめ、密度、ガラス転移温度、特性比の学習済みモデルが提供されるので、これをそのまま利用することができるほか、社内データを追加して学習をやり直すことも容易に行える。

技術的には、伝統的なQSPRは複数の記述子の組み合わせに基づく線形多項式のかたちでモデルが表現されるが、GCNは特定の記述子を明示的に与えることなく学習を行い、モデルは高次元空間の超曲面として表現されるという。とくに、深層学習は学習のためのデータ量が多いことが重要だとされるため、今回のJ-OCTAにはSMILES形式の計算モデルを一括で分子動力学(MD)シミュレーションし、物性データベースに蓄える機能も用意されている。

今後、データ数が少ない場合への対応を転移学習などの技術を利用して図るほか、SMILES以外の入力形式への対応、ポリマー構造の取り扱い、3次元構造への対応など、継続的な機能拡張を進めていく。

******

<関連リンク>:

JSOL(J-OCTA 製品情報ページ)

https://www.jsol-cae.com/product/material/jocta/